側(cè)柏葉、蘇葉與蒺藜的組合在傳統(tǒng)中醫(yī)中被用于治療多種疾病,尤其是對于皮膚問題和風(fēng)熱感冒有一定的療效。下面詳細(xì)介紹這三種草藥及其組合使用的原理、方法及注意事項(xiàng)。1. 側(cè)柏葉來源:側(cè)柏葉來源于柏科植物側(cè)柏的干燥枝梢及葉。性味歸經(jīng):味苦、澀,性微寒;歸肺、肝經(jīng)。功效主治:具有清熱解毒、涼血

側(cè)柏葉、蘇葉與蒺藜的組合在傳統(tǒng)中醫(yī)中被用于治療多種疾病,尤其是對于皮膚問題和風(fēng)熱感冒有一定的療效。下面詳細(xì)介紹這三種草藥及其組合使用的原理、方法及注意事項(xiàng)。

1. 側(cè)柏葉

- 來源:側(cè)柏葉來源于柏科植物側(cè)柏的干燥枝梢及葉。

- 性味歸經(jīng):味苦、澀,性微寒;歸肺、肝經(jīng)。

- 功效主治:具有清熱解毒、涼血止血、祛風(fēng)止癢的功效。常用于治療吐血、衄血、皮膚瘙癢等癥。

- 現(xiàn)代研究:研究表明,側(cè)柏葉含有揮發(fā)油、黃酮類等多種生物活性物質(zhì),對某些細(xì)菌有抑制作用。

2. 蘇葉

- 來源:蘇葉即紫蘇葉,為唇形科植物紫蘇的干燥葉子。

- 性味歸經(jīng):味辛,性溫;歸肺、脾經(jīng)。

- 功效主治:能發(fā)汗解表、理氣安胎、解魚蟹毒。適用于外感風(fēng)寒、咳嗽胸悶、妊娠嘔吐等癥狀。

- 現(xiàn)代研究:紫蘇葉富含揮發(fā)油,其中主要成分為紫蘇醛,具有抗炎、抗菌等作用。

3. 蒺藜

- 來源:蒺藜為蒺藜科植物刺蒺藜的干燥成熟果實(shí)。

- 性味歸經(jīng):味辛苦,性溫;歸肝經(jīng)。

- 功效主治:有平肝解郁、活血祛風(fēng)之效,用于治療頭痛眩暈、胸脅脹痛、風(fēng)濕痹痛等癥。

- 現(xiàn)代研究:蒺藜中含有生物堿、黃酮等成分,具有一定的鎮(zhèn)靜、降壓效果。

組合使用

將側(cè)柏葉、蘇葉與蒺藜三者結(jié)合使用,可以發(fā)揮各自的優(yōu)勢,共同達(dá)到更好的治療效果:

- 適應(yīng)癥:此方特別適合于因風(fēng)熱引起的頭痛、皮膚瘙癢、風(fēng)疹塊等問題。對于輕微的外感風(fēng)寒也有一定的緩解作用。

- 使用方法:一般采用煎湯內(nèi)服的方式,取適量的側(cè)柏葉、蘇葉與蒺藜(比例可根據(jù)具體情況調(diào)整),加水煎煮后服用。

- 注意事項(xiàng):

- 孕婦應(yīng)慎用或遵醫(yī)囑。

- 對上述藥材過敏者禁用。

- 長期大量使用可能產(chǎn)生副作用,建議在專業(yè)醫(yī)生指導(dǎo)下合理使用。

- 使用過程中若出現(xiàn)不適反應(yīng),應(yīng)立即停藥并咨詢醫(yī)師。

通過以上介紹可以看出,側(cè)柏葉、蘇葉與蒺藜的組合不僅能夠針對特定癥狀提供有效的治療方案,而且在使用時(shí)也需注意個(gè)體差異及潛在的風(fēng)險(xiǎn)。在嘗試任何草藥療法之前,先咨詢專業(yè)的醫(yī)療人員,確保安全有效地利用這些自然療法。

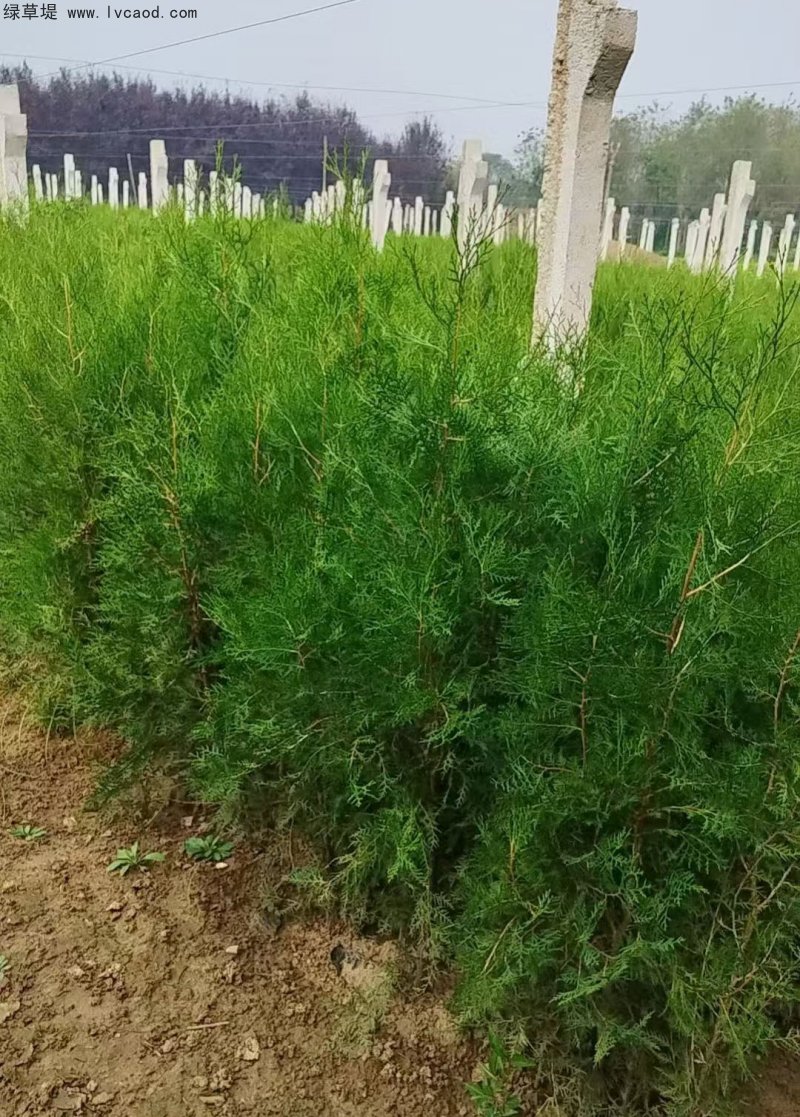

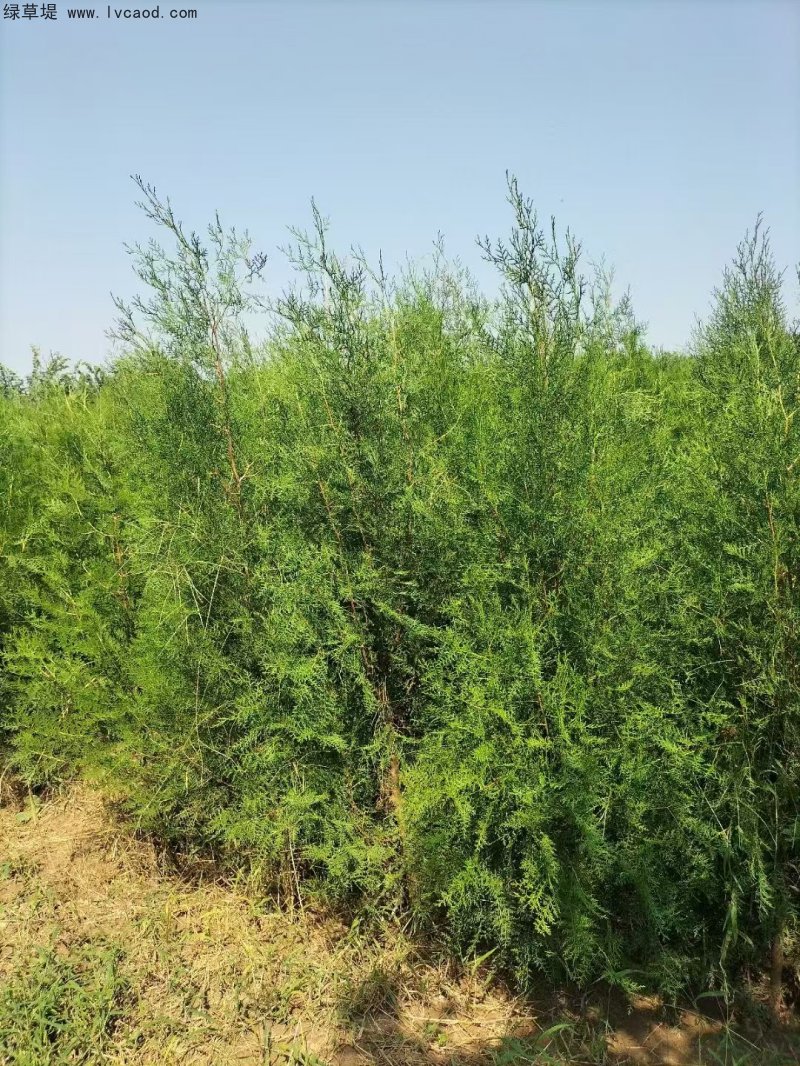

品名:側(cè)柏苗

高度:60~200cm

特點(diǎn):耐寒性強(qiáng),四季常綠,適應(yīng)性好。

種植期:四季/視地區(qū)

適播地:排水通暢,光照充足,不挑土壤。

供應(yīng)規(guī)格:盆栽苗/裸根苗